相続人の廃除

※こちらの情報は2024年1月時点のものです

Q.

私には息子が2人います。長男は会社員で、家庭をもっています。次男は若いころから定職につかず、私が相続した親(次男からみれば祖父母)の財産を無心し、相当失いました。しかし、これを断ると暴力をふるってきます。私が亡くなったとき、次男には財産を相続させたくないのですが、方法はありますか。

A.

まず、長男に財産を相続させるという遺言を作成すれば次男は相続できないことになります。しかし、「遺留分」という制度があって、子は法定相続分の2分の1の割合で相続財産を取り戻す権利が認められていますので、遺言で全く相続させないとすることには限界があります。

民法は、相続人になれない場合として、相続欠格と廃除の制度を定めています。

相続欠格とは、被相続人や他の相続人を殺したか殺そうとして刑に処せられた場合、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合、詐欺、脅迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げた場合など、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をした者につき、法律上当然に相続権を失わせるものです。

これに対し、相続人の廃除は、相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないものの、その者に相続させたくないと考えるような非行があり、かつ被相続人(本件では質問者)がその者に相続させることを望まない場合、家庭裁判所の審判または調停によって、相続人の資格を失わせる制度です。遺留分を有する推定相続人に、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に認められます。遺留分を有しない推定相続人とは、兄弟姉妹ですが、この場合は遺言で相続させないことができるので、廃除を適用しなくてもよいからです。

「被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行」が要件ですが、裁判所は、概して廃除事由の存否判断について慎重な態度をとっています。本件の場合も、これまで無心した金額や期間、暴力の回数や程度等が判断の対象になるでしょう。

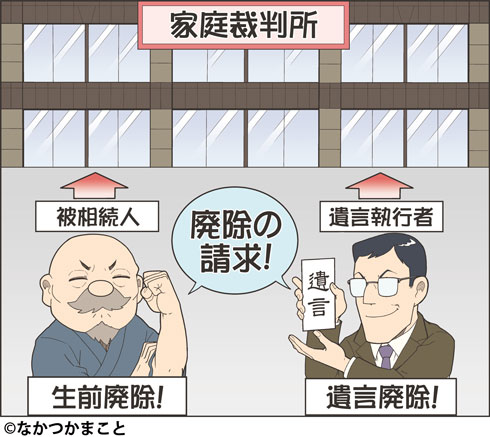

廃除の請求は家庭裁判所にします。廃除の方法には、生前廃除と遺言廃除の2つがあります。生前廃除の場合は、被相続人は自ら家庭裁判所に廃除の請求をします。

遺言廃除の場合は、被相続人が廃除の遺言をし、相続開始後、遺言執行者らがその職務として遅滞なく、家庭裁判所に廃除の請求をします。

廃除の決定により、遺留分を有する被廃除者は相続権を失いますが、一身専属的ですので、被廃除者の子や孫の代襲相続には影響がありません。

■サービスのご紹介

企業の総合病院🄬シーエーシーグループ/TSCでは、経営者様のあらゆるニーズに各分野の専門家がワンストップサービスでお応えします。

人事・労務・経理等のアウトソーシングを是非ご利用ください。

■企業の総合病院🄬シーエーシーグループ

https://www.cacgr.co.jp/

.png)